佐久間 吉雄先生

医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター 副院長 脊椎脊髄センター長 整形外科主任部長

資格:日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医、日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医

自分は骨密度が低いから手術は無理なのではとお尋ねになる患者さんがおられますが、まずは骨密度を上げる治療から始め、骨粗鬆症の対策ができたところで手術を検討していきますので、そんなに心配なさらなくてもいいかと思います。また、持病を心配される方もおられますが、例えば心臓病がある、肺の機能が衰えているなどのケースを除いてはほとんどの方が手術を受けることができます。また手術を行うことがむずかしい場合には、持病を優先して他科のほうで治療を進め、そちらがある程度改善した状態で腰の手術を行うという選択肢もあります。

背骨の手術では症状に応じて「除圧」、「固定」、「矯正」のいずれか、あるいはこれらを組み合わせた術式がとられます。

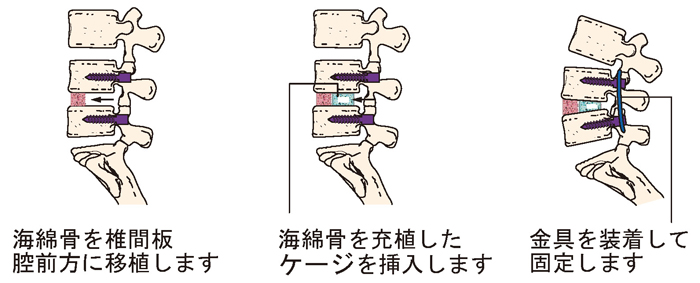

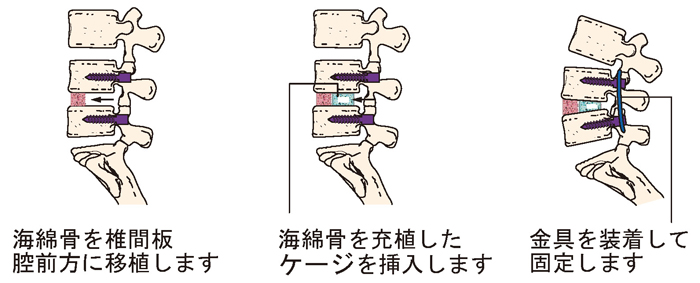

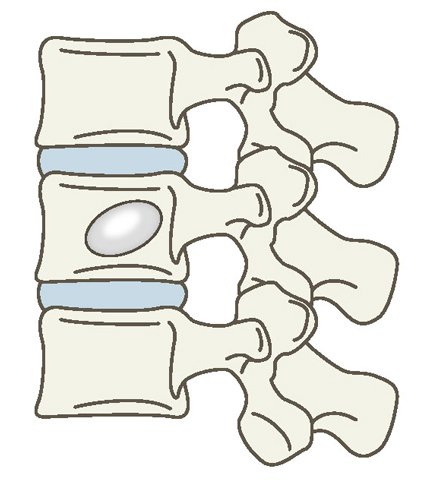

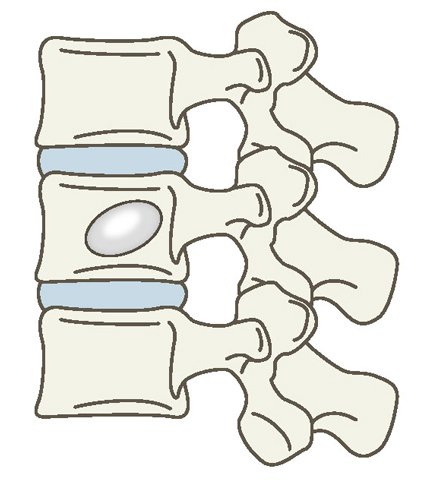

「除圧」とは、神経にかかる圧迫を取り除く方法です。例えば腰部脊柱管狭窄症では、骨や椎間板、靭帯の一部を削り、狭くなっている脊柱管を広げることで神経の圧迫が解除されます。「固定」は文字通り骨を固定する方法です。例えば変性すべり症などで骨がグラグラしている場合に、除圧を行った後、骨を金属でできた器具で固定することで背骨の安定化を図ります。同時に歪んでしまった骨の向きなどをあるべき姿に戻すように「矯正」を行うこともあります。

手術と聞くと怖がられる方が多いのですが、最近では低侵襲手術が選択肢の一つとして普及しつつあります。低侵襲手術とは、患者さんに負担の少ない手術のことです。例えば傷口を小さくする、筋肉をできるだけ切開しないなどの方法により出血量の減少、手術時間や入院期間の短縮を目指すことができます。手術には出血や感染症など合併症のリスクがありますが、低侵襲手術を取り入れることでその発生率も大きく減らすことが可能となっています。なによりも術後の痛みが少なく、早い回復を期待できることが患者さんにとっては大きなメリットではないでしょうか。低侵襲手術は一部の施設で実施されています。ホームページなどで検索して、ご自分が納得できる施設や医師を選ぶのも一つの方法だと思います。

腰部脊柱管狭窄症で椎間板に異常がある場合は、内視鏡下椎間板摘出術(MED)が選択されることがあります。これは、内視鏡を使って腰の後ろ側から行う手術法です。筋肉の間から直径16mmほどのチューブを挿入し、小型カメラと手術器具を通して入れ、神経を保護しながら圧迫の原因となっている椎間板を摘出します。従来の方法と比べると傷口が小さく筋肉を切開する量が少ないのが特徴です。

骨粗鬆症性椎体骨折で軽度な場合は、経皮的椎体形成術が行われることがあります。腰の後ろ側から手術器具を入れ、骨折している部分にバルーンを挿入して空洞を作り、そこに骨セメントを入れて椎体を安定させる方法です。切り口は数mmと小さく、出血もほとんどありません。また最近では、空洞の中にステントを入れて骨折部を膨らませる新しい方法も登場してきています。

重症の場合、例えば椎体そのものが潰れてしまっている場合は椎体置換術が選択肢となることがあります。

体の横の肋骨部分から肺や臓器を避けながら進入し、潰れている椎体を取り除いて人工のものに置き換え、背骨を後ろ側からスクリューで固定する手術です。この手術も以前と比べると傷口をなるべく小さく、また組織をできるだけ温存するような方法が開発され、低侵襲化が進んでいます。ただし、手術時間が長くならないように手術を2回に分けることが必要な場合もあります。このように手術方法はさまざまあり、その方の年齢や症状に合わせて検討されます。